东方人总把“爱”藏在行动里,父母子女之间尤其明显:

爸妈不说“我想你”,只说“我做了你爱吃的红烧排骨”; 成年子女不说“我爱你”,只说“我给你装个防滑扶手”。

东亚小孩“说不出口的爱“

上周末我去了香港红磡看欧阳万成( Jimmy Ouyang) 的脱口秀!我真的很欣赏他——段子聪明,节奏紧凑,能在文化冲突中自嘲又自洽的人,真不多。可以去搜他那段讲“亚洲人怎么表达爱”真的很好笑:

“Mom! I love you!Oh Jimmy-aha, do you have cancer?”

为爸妈翻新一所住起来安全、舒适、温暖、开心的家,或许正是我们这一代人最诚实的爱的表达方式。可惜的是,在“孝心焦虑”的营销氛围下,我们常常被推着走:

“孝心消费” = 子女的愧疚感 + 商家的利润池 + 父母的沉默

其实我们不想只是装几个扶手、防滑条。

我们更在意的,是爸妈能不能安心睡个好觉、有没有不刺眼的灯光、能不能在生活中找回“存在感”、情绪有没有被理解。

为什么照护设计必须有三层?

“父母年纪渐渐大了,要不要改造老房?”这是我听到最多的问题。

但真正的问题应该是:

你到底想解决什么?

是怕他们摔倒?怕被电器烫伤?怕他们孤单?怕生活没有质量?

不同的恐惧,对应的是不同的照护逻辑。我们需要一个结构性框架,来帮助自己厘清思路,而不是被五花八门的产品牵着鼻子走。

适老化不该是一个标签动作,更不该把人从“活力长者”直接推入“被动患者”的框架中。好的照护设计,不是为了迎合恐惧,而是为了激发生活。

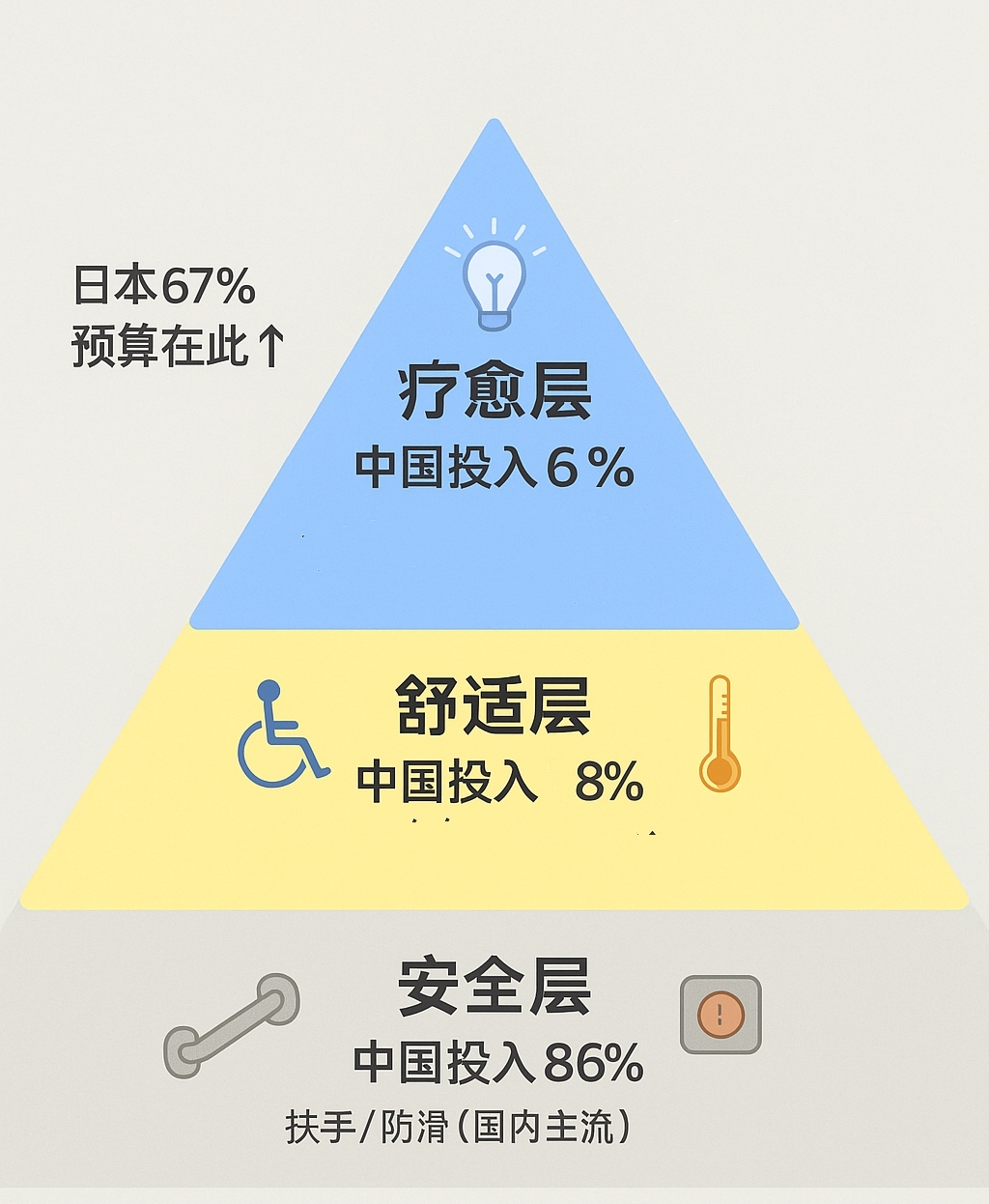

所以一个结构化的判断框架:照护设计的三层结构。

它不是硬规则,而是一把你做选择时能握得住的“照护罗盘”。

三层照护结构解构指南

适老化不是简单的硬装,而是“系统工程 + 认知工程 + 情绪工程”的复合体。

你会发现:真正的照护空间设计,是个金字塔型系统工程。

第一层:安全感结构(点状防护 – 底层保障)

防滑地砖、防跌扶手、夜灯、紧急按钮

对应误区:只装扶手就行,一口气全改完

改造建议:先做实际动线观察,优先改造卫生间/走道/玄关

第二层:舒适感结构(线性支持 – 身体友好)

空间动线、如厕洗浴顺畅、灯光温湿度适配

对应误区:忽视照明/通风/湿度;统一标准一刀切

推荐升级:无频闪灯具、智能除湿恒温系统、静音空调

第三层:尊严感结构(面状重构 – 心灵照护)

智能语音辅助、厨房互动设计、家庭展示与记忆空间

对应误区:忽视老人社交情绪、只管生理不管心理

创新方向:视觉气味嗅觉整合系统、AI陪伴语音助手、厨房感官交互设计

三层逻辑总结:

安全防止“出错” → 舒适维持“节奏” → 尊严激发“愿意活着”

这些“小细节”比“十个扶手”有用

适老化其实并不是私宅设计师最愿意接的项目。长者与子女之间的需求张力大、沟通成本高、动线难统一,很难做出空间做什么突破性的改动。但可喜的是,一些国内设计师已经因地制宜做出许多很有爱的小细节,比如:

传统水吧台设计为养生煲药区

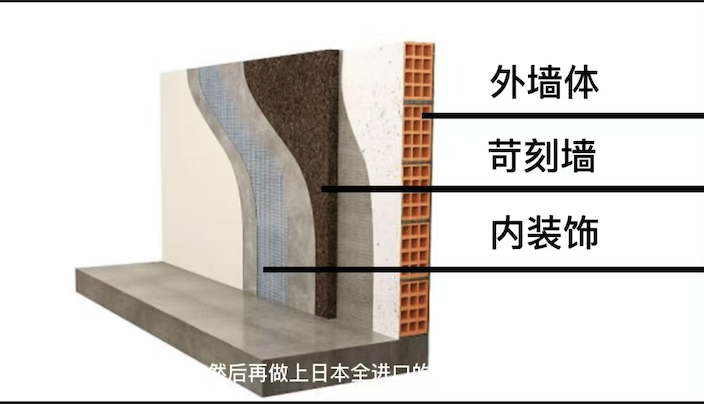

墙体内用软木加做保温层,飘窗台用柔软材质包裹

特别放大“来爸妈家蹭饭”这件事的重要性:放在小户型C位,这不只是营养,更是尊重

预留缓坡与临时看护房,体现弹性化照护策略

这些润物细无声的设计,比“十个扶手”更能传递子女的体贴。

你有没有为爸妈做过“默默的照护设计”? 欢迎在评论区分享——你为爸妈做过哪些“小动作”,其实藏着“我爱你”?

欢迎分享给那个“总想着为爸妈做点什么”的东亚小孩。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号