上周去北京出差,顺便打卡了一直好奇的北京香山饭店。它一直是我“建筑爱好者清单”上的目的地之一。坊间常说它是贝聿铭“最不愿提起的项目”,理由无非两条:施工不理想,设计太过“不接地气,中美混搭”。也正因如此,我在订房时已经预设了“踩雷预期”——老派、陈设落伍、国营服务范儿那一套。没想到真正入住时,反而有种被老建筑照顾到的奇妙体验。

一、入住香山饭店:没踩雷,反而有点感动

首先是动线。全楼几乎无高差,走廊宽敞、坡道舒缓,推行李箱像在现代博物馆。其次是家具——不是什么轻飘飘的“快装品”,而是真材实料的红酸枝桌、香樟木柜,厚重得让人难以移动,但也因此不易碰翻、可借力扶稳。

设施确实陈旧,房间居然还有床头旋钮式灯光控制板这种“文物”,洗手间干区是美式防水漆,让我一度以为穿越回了纽约曼哈顿的老酒店。但也正是这些“过时”的装置,恰好做到了今天所谓“适老化”装修都难以完成的那种可达性与逻辑性——简单、清晰、可靠。

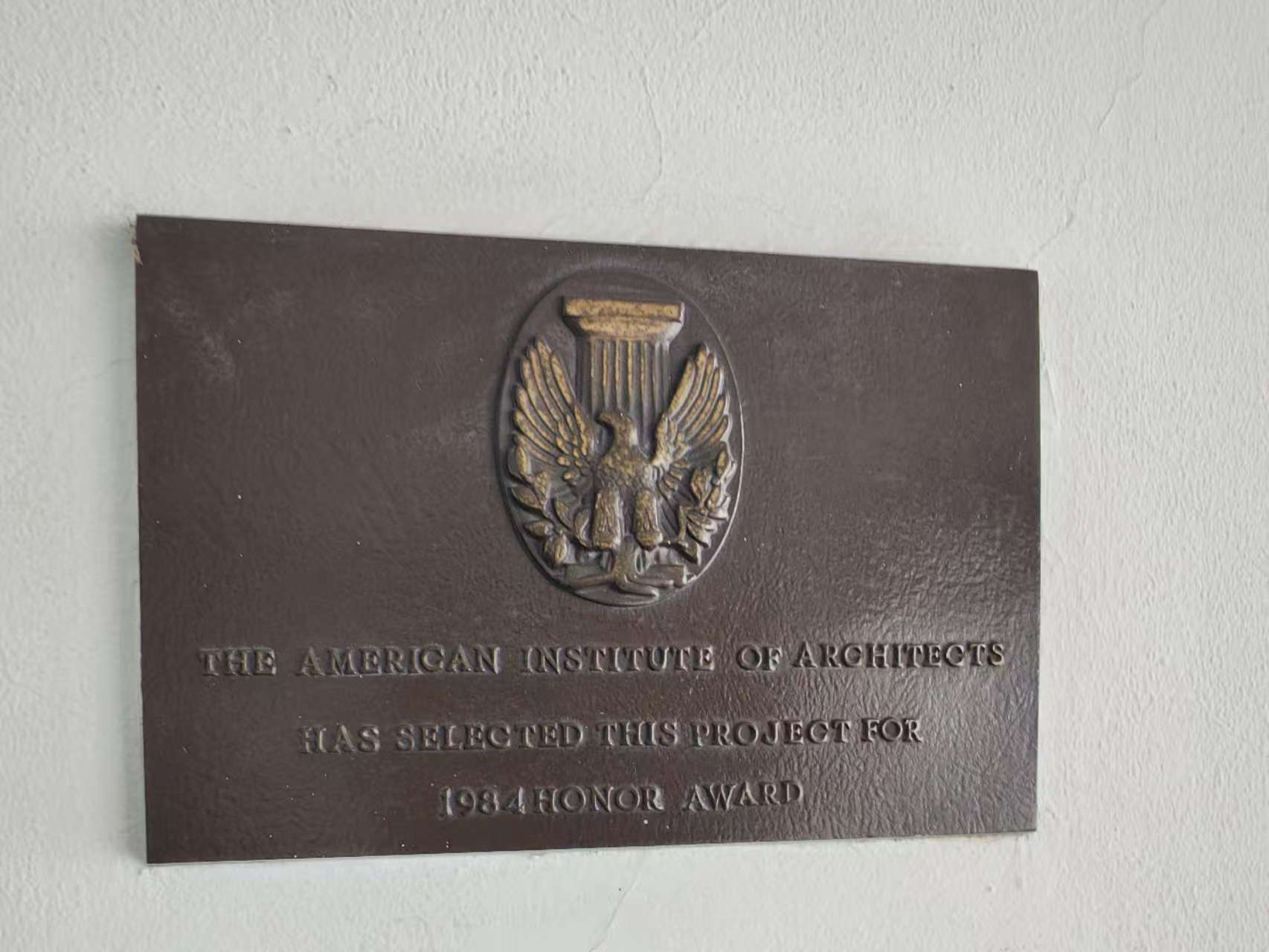

那一刻我意识到:这座1984年建成的老干部接待酒店,虽然没有任何“无障碍设计”或“适老标签”,却在某种程度上,把身体照顾这件事,做得比今天许多智能酒店更细致。

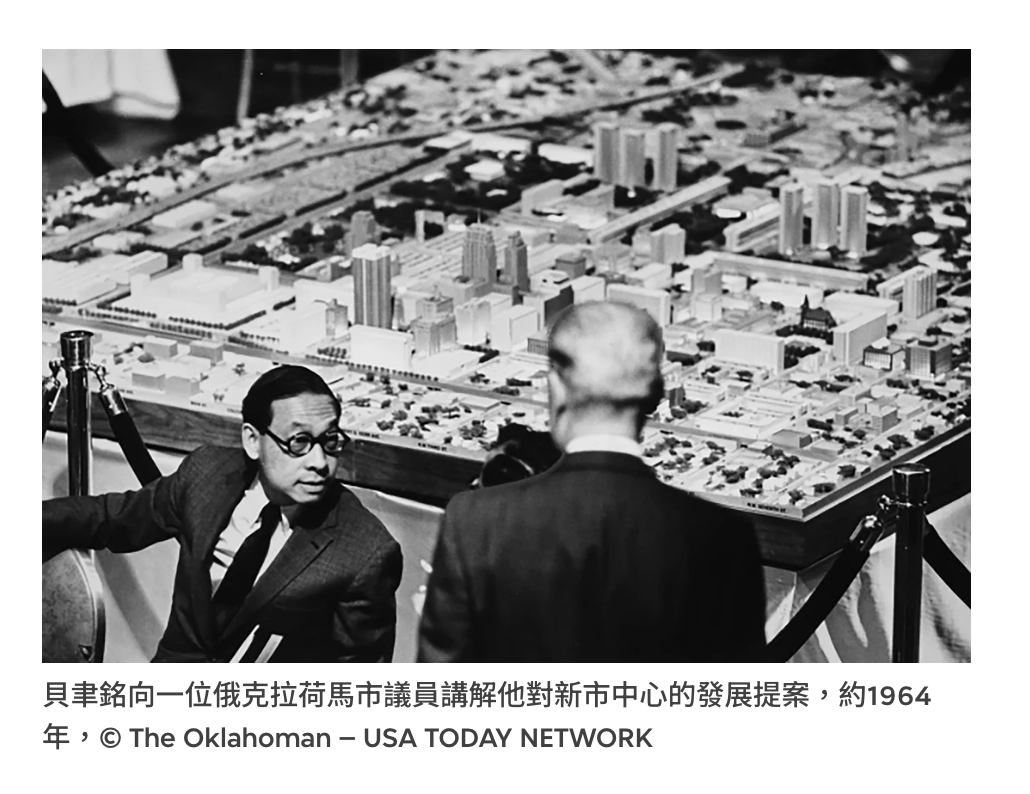

二、“无障碍设计”,早就成为了贝聿铭的“肌肉记忆”

我后来查了一下时间轴——1984年,中国还没有“适老化设计”或“无障碍设计”的规定,但美国已经有了:

- 1968年,美国出台《建筑障碍法案》(ABA),要求联邦项目必须具备基本的残障可达设计;

- 1973年,《康复法案》第504条明确禁止公共设施歧视残障人士;

- 到1984年,统一联邦无障碍标准(UFAS)已经对走廊宽度、洗手盆高度、转弯半径做了详尽技术规范。

而贝聿铭呢?他从1940年代就在美国接受建筑训练,后来长期从事的项目几乎都是博物馆、学校、政府建筑——这些,都是必须遵守无障碍法规的公共项目类型。

所以,当他回国接受香山饭店的设计任务时,哪怕他并不熟悉中国酒店的功能逻辑,也并非“刻意做适老”,但那套对身体尺度与空间尊重的基本功,已经深深写进了他的绘图纸上。

或许正是因为这种“跨制度的肌肉记忆”,香山饭店才在没有任何标签、没有任何理论引导的前提下,意外地成了中国最早一批“照护型酒店”的实践样本之一。

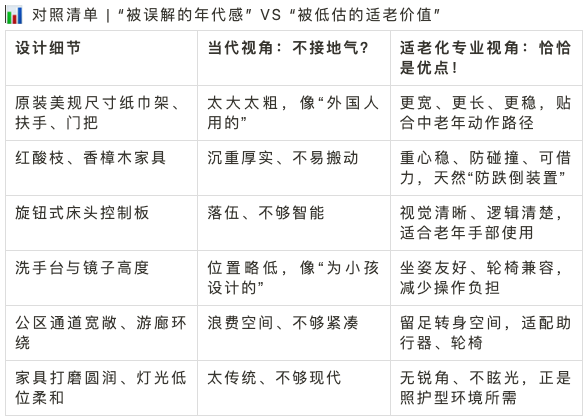

三、“不接地气”的设计,其实是最接地气的照护

香山饭店许多被误解为“老派”“陈旧”“过时”的设计,在40年后回看,竟反而贴合了今天适老化改造的核心逻辑——不是样板房式的标签堆砌,而是真正考虑了人,尤其是老年人的身体与行为特征。

四、贝聿铭和通用设计的“无声重叠”

我是在使用洗漱台时突然意识到这件事的。香山饭店未翻新的老房间洗手池对正常人站立来说是在相对低位上的。我一开始以为是中美落地设计的一个小错误,工人把台子装低了也实属正常。但床边的控制面板、墙上的灯位让我意识到这可能不是错误,而是低位适用原则(在通用环境里,使用轮椅的人士也能相对方便的使用这些设施)。这很有意思,毕竟这确实不是一般酒店设计师会主动去做的事。

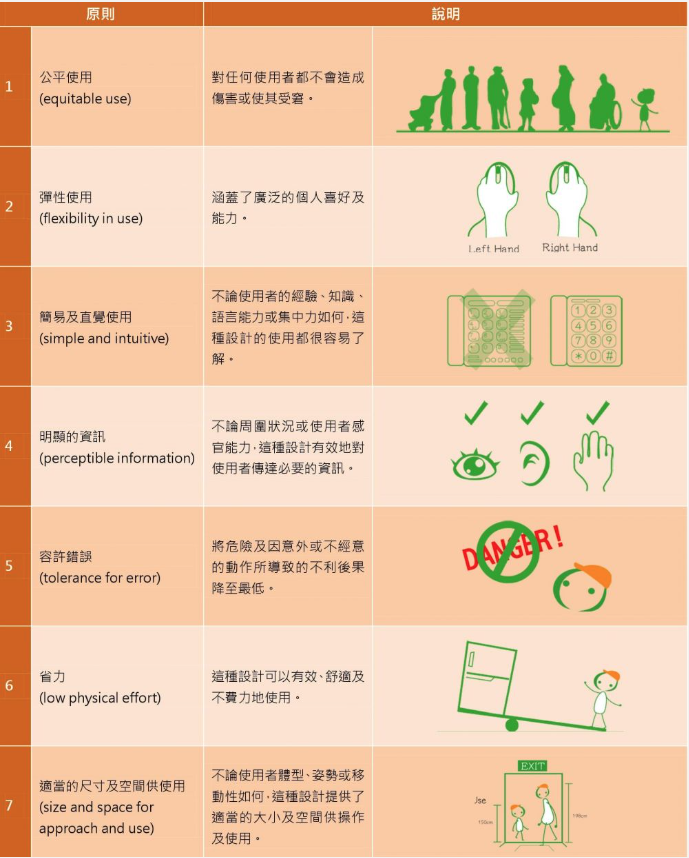

Universal Design Principles(通用设计原则)。这套由美国建筑师 Ronald Mace 在 1980 年代提出的七大原则,提倡设计从一开始就考虑不同能力、不同身体状态的人群需求——无障碍、不排他、不复杂。

来源:唐峰正博客

这套原则包括公平使用、低体力负担、简单直观、空间充裕、容错性……几乎无声重叠了香山饭店里那些“不刻意”“不炫技”的设计痕迹。

贝聿铭先生或许并没有刻意遵循 Universal Design,毕竟他彼时早已是成名英雄。但多年从事公共项目的训练,美国60-80年代火热的平权运动,可能让他天然具备了通用设计的直觉。这种直觉,在香山饭店中面对上世纪80年代改革开放初期文化交流、建筑理念上的碰撞,肯定表现得朴素又珍贵、又非常“怪异”。这或许是解读那些被客人、被酒店管理方“深度吐槽”的尺寸和施工规定的另一个视角。

五、老旧酒店的商业重启

作为一位从事困境资产工作的行业从业者,我的日常往往和一批“复制粘贴式”的中端快销酒店打交道:拆隔间、压造价、拼坪效,目标是“花最少的钱,改最多的房间”。在这样的逻辑里,“无障碍”“适老化”从来不被视为提升价值的手段,反而是“浪费面积”的代名词。

但市场的逻辑正在变。数据告诉我们,银发群体是“出行意愿高、决策保守、注重身体体验”的典型消费群体。800+价位的网红轻奢酒店并不是活力老人的首选。反而是那些“家具沉稳、光线柔和、布局得体”的老牌酒店,若能稍加翻新并引入适老化细节,将具备极强的现实支付能力 + 情绪认同感。

中国酒店经过快速发展,整体市场趋于饱和,已进入存量时代,大量老旧及传统型酒店,由于开发年代或开发理念较为传统,亟需通过改造满足当下消费需求、提升运营效率。对于已经开业超过十年的老酒店而言,如何在有限的时间里花最少的费用打造最好的改造效果,成了业者探索的热点。

来源:中国建科

在后疫情时代,“带父母出行”成为一种被看重的情感投资行为,而舒适、隐形、非标签化的适老设计,恰恰是抓住这类中产子女消费心智的关键。“适老化”改造也正开始成为历史悠久、设施破旧的酒店、招待所翻新的一条“新”思路。

“十三五”国家重点研发计划课题《既有居住建筑适老化宜居改造关键技术研究与示范》颁布了针对酒店类既有公建改建为护理型养老设施的重要尝试和实践。行业“大咖” 中国建科所属中国建筑设计研究院有限公司(简称“中国院”)针对北京市通州区某老旧小区内的一处闲置招待所进行了适老化改造,成为拥有长租公寓78间,集餐饮、医疗、公共活动等功能为一体的综合型社区养老服务设施,逐步具备为周边社区提供基础服务的条件。该工程实施已超4年,受到社会各界广泛关注,为城市社区闲置设施更新、嵌入式养老服务设施建设提供了案例。

1984-2025,香山饭店的”适老化“设计为什么仍不过时?

香山饭店的存在是个例也具有某种普遍性,我们或许可以从更多”老干部“酒店、迎宾馆、政府招待所、大学学术中心那里找到类似的例子加以比对印证。这种本身出自设计大家,理念超群,同时积累了大量”老教授“”老领导“接待样本的酒店,与其说它是中国最早的“适老化酒店”,不如说它是中国城市照护空间中,一座被误读的珍贵样本。

它启发我们重新理解适老化的商业逻辑:不是给老人造标签房,而是给他们一个可以稳稳走进、坐下、起身、安睡甚至工作、学习、生活、再创造的空间。

这篇文章写在适老化酒店改造标准讨论稿刚刚发布的今天,也许更有现实意义是:我们真的需要一次次地重复造轮子吗?或许只是走得太快,我们忘了回头看一看,很多答案其实可以“抄作业”哎。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号