当大多数机器人企业都在瞄准工厂和仓库积极”进厂打螺丝“,挪威版“宇树”1X Technologies 却坚持要把第一批机器人送进普通人的家里。这个OpenAI规模高达5000 亿美元的Stargate基础设施计划支持下的家政机器人公司已经开始商业化落地,在全球以家为训练场景。

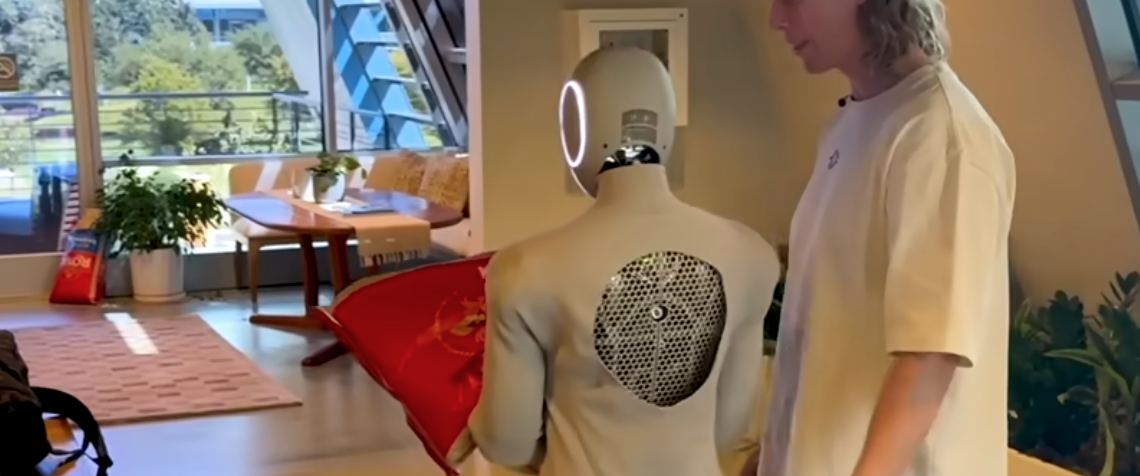

近期,硅谷最显赫的科技投资大佬之一Peter Diamandis在他的播客中放出了1X Technologies的CEO Bernt Bornich和Link Ventures的创始人David Blundin的访谈。他们在1X位于帕洛阿尔托的新工厂里参观,看到了几十台处于不同开发阶段的Neo Gamma机器人在大楼里走来走去。视频里Peter Diamandis与Neo Gamma互动,Neo Gamma扛起大米袋重物跟着他们在屋子里溜达。

图片来源:Moonshots

Neo Gamma为全人形机器人,其手掌采用仿照人体骨骼结构的仿真手设计,可以执行握持、按压等操作。在Neo Gamma外部,1X科技包裹了大量的织物材料,部分细节处理更是直接用麻绳往机身上缠绕。

在使用吸尘器打扫地面时,Neo Gamma低头看了看地板,然后在同一区域多吸了几次。如果这不是工程师在后台预先设置好的动作的话,这意味着Neo Gamma有着非常完善的AI推理能力,能在不联动吸尘器的情况下,完成「检查地面-有污渍-需要二次清洁-手部动作」的推理链路。由于整个推理链路完全在Neo Gamma体系内完成,这也代表Neo Gamma的推理能力可以用在其他任务中。从视频看,目前机器人手部精细动作的程度还有待提高。Neo Gamma抓取水壶行走的画面,不知道是编程疏忽还是其他原因,TA在抓取物件行走时,手部并未有联动防抖动作,且这一情况在之后抓取洗衣篮行走时也有出现。可能是为了避免机器人”甩锅“,直接热油泼你一脸的“悲剧”。CEO明确表示这个机器人不会去做拿热油煎鱼、端开水这种在和人互动接触时容易产生“高温危险“的活儿。

机器人训练,进家比“进厂”更实在

现在很多机器人厂商展示的在工厂“打螺丝”的场景,其实更多是噱头。毕竟很多工作机器人并没有人类熟练和高效。为了让 10 个机器人在工厂干活,工厂可能要配 100 人的技术团队保障,机器人公司则要投入成千上万的研发人力。

当Peter Diamandis问到为什么选择家庭而不是工厂作为初始市场时,Bernt Bornich的回答值得细细品味。他认为全球家庭市场规模足够大,训练场景足够多样,比起工厂反而更适合推动机器人学习和迭代。"消费级硬件的规模化速度与其他一切都不同,"他说,"iPhone在十年多一点的时间里就达到了10亿台设备。对我来说,人形机器人如果不能达到规模就没有意义。总有更好的自动化系统可以解决某个特定问题。你需要规模,这样才能获得令人难以置信的可靠性、极低的成本、完整的生态系统和智能。" 他还提出了一个更深层的观点,这个观点触及了当前AI发展的核心瓶颈:"智能来自多样性。这在AI研究的各个领域都非常明显——从最早期开始,无论是语言模型、图像模型、视频模型,还是在这个案例中的机器人模型。你不需要重复相同的数据。如果你仔细想想,这是非常符合逻辑的。如果你在汽车工厂,你基本上是在一遍又一遍地做同样的事情。你没有在学习新东西。"Bernt讲得绝非什么天方夜谭,这也是目前人形机器人和全屋智能行业不少技术专家逐渐形成的共识。人形机器人的最大杀手锏就是通用性:你不可能、也没办法让扫地机器人去炒菜,炒菜机器人去洗衣服;但只要家里已经有吸尘器、洗衣机、微波炉这些常见设备,(理想状态下)由AI驱动的人形机器人就能学会使用它们,替你完成家务。

人形机器人的“消费主战场”并不在工厂,而在家。工业场景讲究效率和标准化,专用机械臂早就比人形机器人更合适;而家庭场景的多样性和复杂性,反倒天然适合通用型的“类人”形态。随着电机、传感器和AI技术的快速成熟,人形机器人进入家庭市场已不再是遥远的幻想,而是奇点临近。

你的家,如何为AI助手和机器人做好分层升级?

人形机器人进家,不再是科幻片情节,而是技术专家和各国政策研究者越来越认同的未来居家养老照护场景。

然而,要让它们真的帮上忙,光靠以后买一台“机器人保姆”是不够的,你的家需要提前打好地基。

第一层:网络基础设施

配置单

WiFi 7 路由器(全屋低延迟覆盖)

光纤入户升级(千兆以上带宽)

5G CPE 备用网关(断网可秒切备用)

PoE 交换机(为摄像头和传感器集中供电)

预期效果

爸妈喊“开灯”,灯立马亮,不用看小圈圈转半天;就算断网,家里AI也不断线。

第二层:边缘计算节点

配置单

家庭“大脑”主控中心(本地AI处理)

房间级轻量节点(各自处理传感器数据)

本地存储阵列(保存模型和备份数据)

UPS 不间断电源(停电还能撑住一阵)

预期效果

小区网断了,家里机器人还能照常工作;

第三层:感知网络

配置单

环境监测:温湿度、空气质量、气体传感器

行为监测:毫米波雷达、压力垫、人体红外

语音增强系统:多麦克风阵列,能分辨求救声

生理监测接口:血压计、血糖仪、体重秤等接入

预期效果

爸妈半夜摔倒,系统比你先发现;厨房燃气泄漏,机器人和蜂鸣器一起报警。

第四层:执行设备

配置单

支持开放协议的智能家电(空调、电视、洗衣机)

智能开关面板(语音、手势、触控三合一)

电动窗帘与遮阳系统

智能门锁与灶具安全模块

药物管理与提醒系统

预期效果

爸妈不用记复杂操作,灯光、窗帘、空调都能自动调整;厨房做饭忘关火,系统能自动切断气源。机器人也能学会用这些家电,帮忙完成家务。

第五层:交互界面

配置单

大屏中控(关键信息一目了然)

语音交互终端(分布在各个房间)

AR 投影设备(在厨房台面或药盒旁显示提醒)

触觉反馈设备(震动手环或按钮)

紧急呼叫装置(物理兜底按钮/拉绳)

预期效果

爸妈能用最自然的方式与AI交互——喊一声、按一下,或者直接看大屏。未来当机器人加入家庭,它也能无缝对接这些交互接口,帮爸妈完成任务。

一句话总结

电不断 → 网不断 → 本地能处理 → 传感器先发现 → 设备能执行 → 机器人能上手。面向AI和机器人时代的家庭改造方案:不为噱头买单,先做数字基建,静待花开。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号